Willi Ruoff

Karl Ruoff, »ein seelenguter Mann«

Als Magd und Knecht in Obertürkheim

Nach dem Tod ihrer Mutter im September 1942 und dem Einsatz ihres Vaters als Fluchthelfer müssen die beiden Heranwachsenden ihr Heimatdorf Wangen auf Weisung der Gestapo verlassen. Sie finden Unterschlupf bei der Weinbauernfamilie Ruoff in Obertürkheim, wo sie die beiden letzten Kriegsjahre als Magd und Knecht überstehen.

Karline Ruoff

Hannelore Wolf

Karl Ruoff junior

Gert Wolf

Die Karline hat eigentlich den schwäbischen Spruch versinnbildlicht: »Er wär scho reächt, aber sui isch a Ripp.« Ich hab das erst hinterher schätzen gelernt – sie haben uns ja das Leben gerettet. Und sie waren grundanständige Menschen. Sie wussten ja, wer wir sind. Und ich nehme an, dass halb Obertürkheim gewusst hat, wer wir sind.

So sind wir also nach Stuttgart und der Herr Tränkle ging mit uns zum Arbeitsamt in der Neckarstraße 155. Wir saßen vor dem Arbeitsamt auf einem Bänkchen, und der Herr Tränkle ging nach oben, wo die Leute waren, die jemanden zum Arbeiten suchten. Da war eine dicke Frau, eine Wengerterfrau, die Karline Ruoff. Die sagte, ihr Dienstmädchen sei abgehauen mit einem Soldaten, sie brauche wieder jemanden. Da hat der Herr Tränkle gesagt: »Ich hab nicht eine, ich hab zwei, und die könnten doch eigentlich bei Ihnen anfangen.« Dann kam sie runter und hat uns angeschaut und hätte mich ganz gern genommen. Aber der Herr Tränkle hat gesagt: »Die zwei gibt’s nur miteinander. Beide oder keinen.« Da hat sie halt uns beide genommen, aber sofort verkündet, dass sie den Lohn von 30 Mark nur einmal zahlt. Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich 30 Jahre später in der Neckarstraße 145, also nur fünf Häuser weiter, als Oberstaatsanwältin tätig sein würde.

Also sind mein Bruder und ich mit dem Herrn Tränkle mit dem Vorortzug nach Obertürkheim gefahren, dort den Buckel rauf zur Uhlbacher Straße 31, und da stand ein sehr altes Wengerterhaus. Die Frau Ruoff hat gesagt, mein Bruder könne mit dem Willi, das war das jüngere Sohn, in einer Kammer schlafen, auf einem Strohsack, auch die eigenen Kinder mussten das. Und ich hatte eine Kammer mit einem Bett, wo in der Mitte der Matratze eine Feder rauskam – ich musste immer um die Feder herum liegen. Wir haben uns von dem Herrn Tränkle verabschiedet und waren nun also da.

Zunächst wurde mein Name gekürzt. Hannelore war zu lang, ich war die Lore. Gert war ja kurz genug. Und dann kamen Sachen, die sich lustig anhören, obwohl mir damals nicht lustig zumute war. Unten drin wohnte eine junge Frau Walter mit ihrem Kind, der Mann war eingezogen, dann ging‘s hinten in den Stall, da standen drei Ziegen, dann hatte man Hühner. Über eine steile Stiege ging‘s in die eigene Wohnung, da war die gute Stube, die war immer abgeschlossen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich zuhause bei mir prinzipiell nichts abschließe. Auch wenn ich eine neue Putzfrau hab. Bei mir ist alles offen, weil ich weiß, wie verletzend das ist, wenn vor einem die Sachen abgeschlossen werden. Und in der Stube saß der Willi, der war geboren, das weiß ich auswendig, am 17. Februar 1927, und der ältere Sohn Karl war schon zur Wehrmacht eingezogen. Der Willi ging auf die Daimler-Oberschule in Untertürkheim. Wir haben uns vorgestellt, und der Willi saß über sein Schulheft gebeugt und hat am Bleistift genagt. Ich sagte: »Was machsch denn da?« Und er: »I mach Lateinisch, des isch ganz schwer.« Und ich war im Latein gar nicht schlecht und hab geschaut und gesagt. Der Satz heißt: »Als der Winter nahte, schickte Cäsar seine Truppen in die Winterlager nach Iberien«. Der Willi ist in die Küche gerannt und hat gerufen: »Mamme, mir hend e Dienstmädle, di ko Lateinisch«. Das vergess ich auch nicht.

Hannelore König

Das Haus der Familie Ruoff, vor und nach dem Bombenangriff

Luftangriff auf Daimler-Benz, Untertürkheim, 5. September 1944

Ich war felsenfest davon überzeugt, dass mir in diesem Krieg nichts passieren konnte, weil das eine schreiende Ungerechtigkeit gewesen wäre. Das habe ich wirklich geglaubt. Das hatte zur Folge, dass auch der Herr Ruoff gesagt hat: „Wo die Lore ist, kann einem nichts passieren“, während die Frau Ruoff nicht so an mich geglaubt hat. Sie ging mit meinem Bruder in den Luftschutzkeller, und ich war mit Herrn Ruoff im Haus. Es gab einen wunderschönen alten gewölbten Keller, in dem man vor einer Bombe relativ sicher gewesen wäre – wenn man wieder rausgekommen wäre, was ja das Problem war. Aber die Flieger da oben waren meine Freunde.

Hannelore König

»heute erhielt ich endlich wieder einmal Nachricht von Euch, [… aber ...] ruhig werde ich erst sein, wenn ich weiß, dass Ihr unversehrt seid nach den schrecklichen Nächten der letzten Woche«

Nathan Wolf an seine Kinder, 2. August 1944

Sohn schreibt Vater: einzige überlieferte Postkarte von Gert an Nathan Wolf

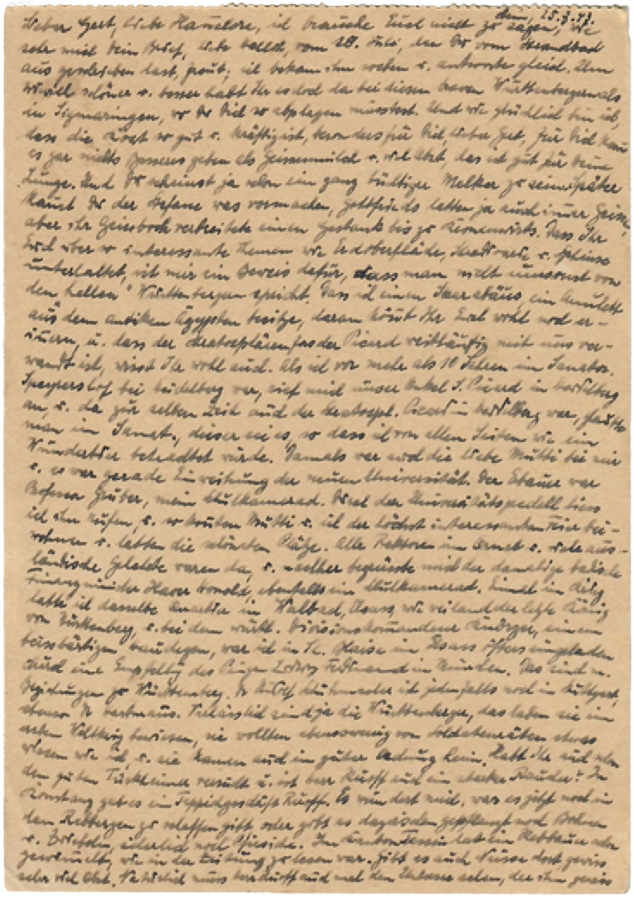

Ein Wolf‘sches Mikrogramm: eine der zahlreichen Postkarten an die Kinder

Auch während der zwei Jahre, die die Kinder in der Fremde verbringen, reißt die enge Briefbeziehung zum Vater nicht ab. Dessen Leidenschaft, seine Kinder über die Distanz hinweg zu erziehen und zu begleiten, ist so groß wie seine Sehnsucht.

Am 30. Januar 1944 schreibt er aus Stein am Rhein:

Liebe Hannelore, lieber Gert, kurz nach Hannelores Karte kam auch Deine, lieber Gert, oder umgekehrt, ich weiß es augenblicklich nicht, […] Der Inhalt beider ist fast gleich, deswegen freue ich mich jedes Mal nicht weniger mit jeder einzelnen Karte, ja mit jedem Wort von Euch lieben Kindern. Und manchmal wächst die Sehnsucht ins‘ Ungeheure, denn mein Leben muss ich ja so nutzlos dahinbringen […]

Gert Wolf

»… und dann als allerliebstes Bildchen Dein Photo, lieber Gert, wo Du das Gitzele auf den Armen trägst. Ich kann es nicht oft genug anschauen, so lieb ist es, ….«

Nathan Wolf an seine Kinder, 14. Juni 1944

Familie Ruoff vor dem Weinbauernhaus in Obertürkheim

»Frau Ruoff sieht übrigens sehr gutmütig aus, ihn und sie hatte ich mir ganz anders vorgestellt, Karl ist wohl der von links, er sieht ziemlich intelligent aus, sein Bruder schon weniger …«

Nathan Wolf an seine Kinder, 17. Juni 1944

Gert und Hannelore Wolf mit Willi Ruoff

»Ihr Beide seid mein Vermächtnis und mein Kleinod, das ich unversehrt erhalten möchte, und ich möchte für alle Zeiten nicht nur Euer besorgter und sorgender Vater, sondern auch Euer bester Freund sein und bleiben.«

Nathan Wolf an seine Kinder, 8. April 1944

Weinlese in Obertürkheim, Hannelore und Gert Wolf im Vordergrund rechts

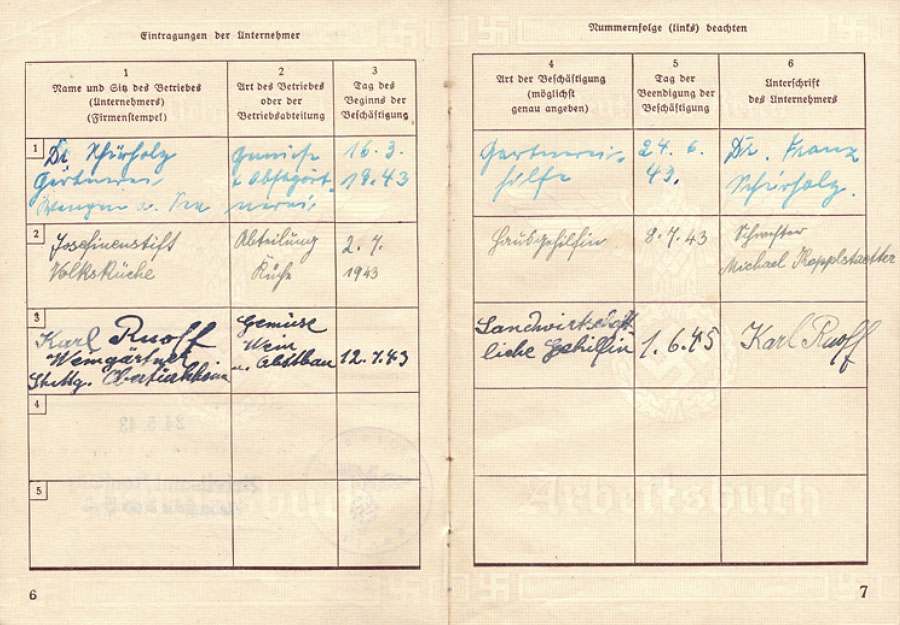

Arbeitsbuch von Hannelore Wolf

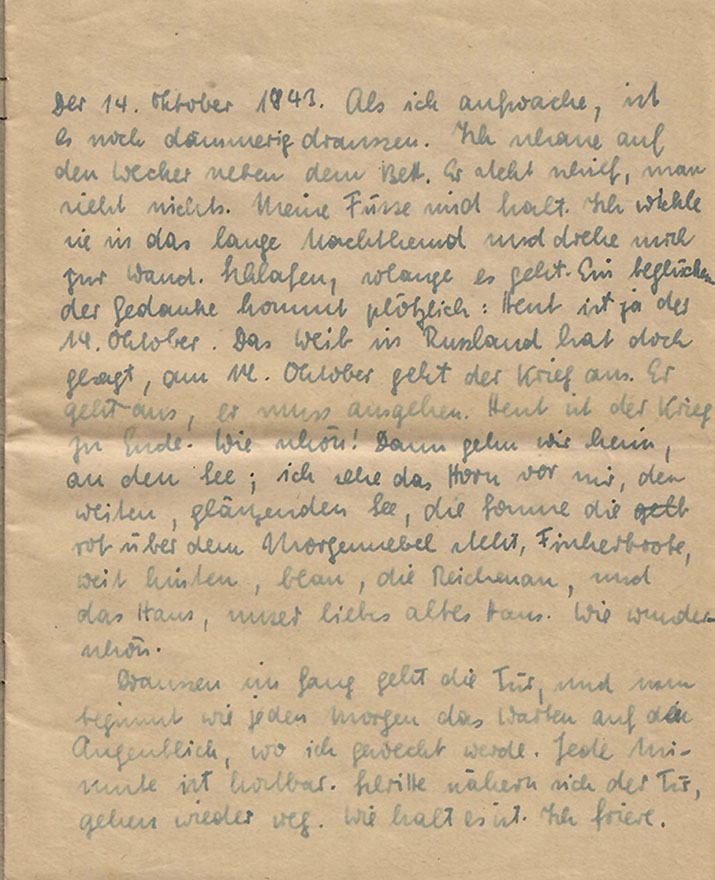

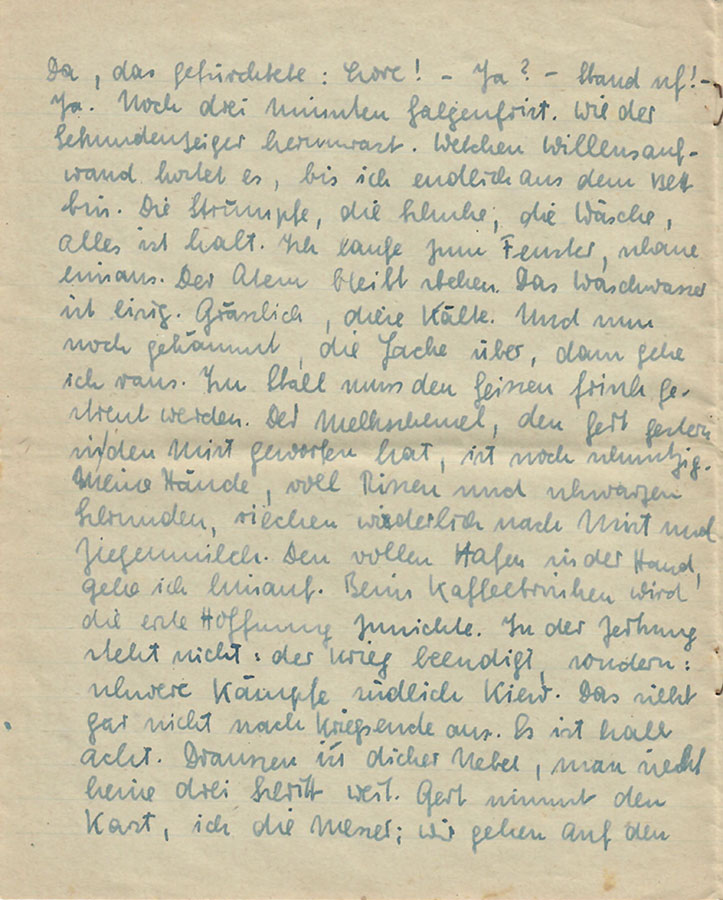

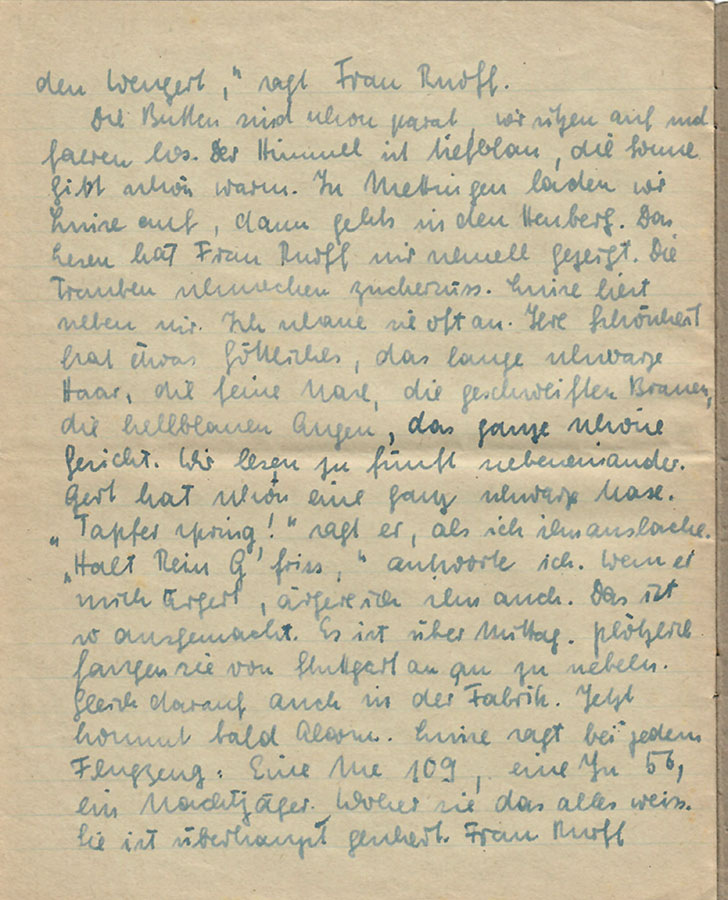

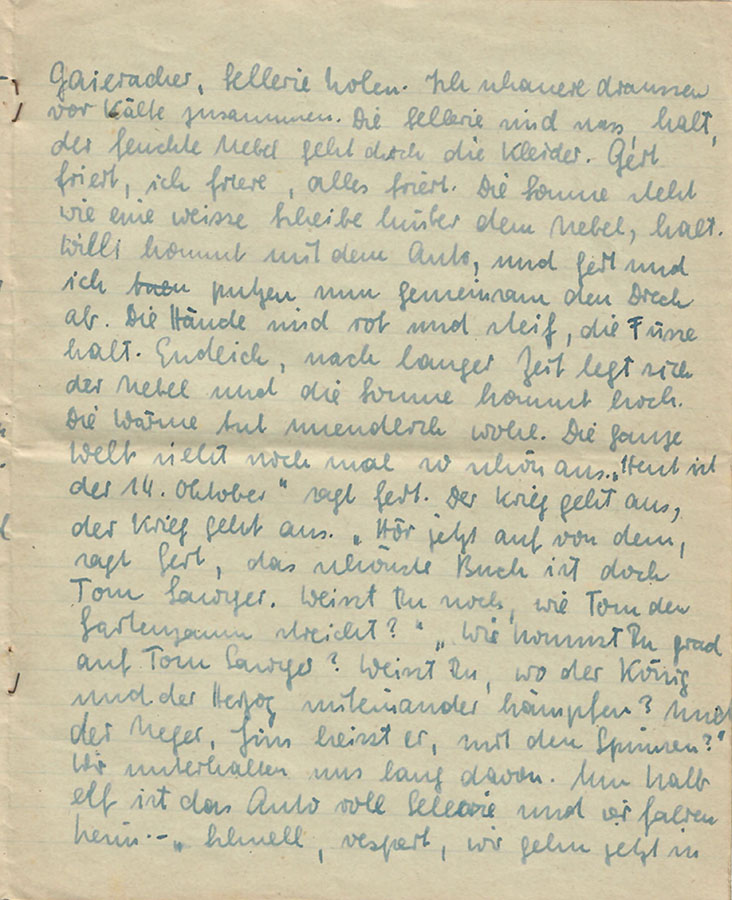

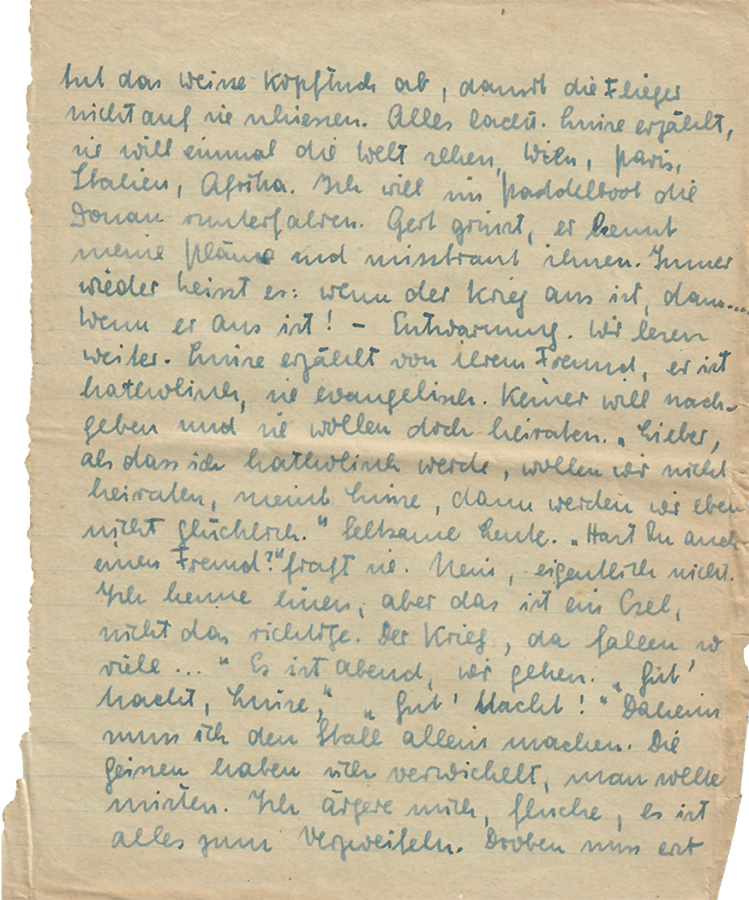

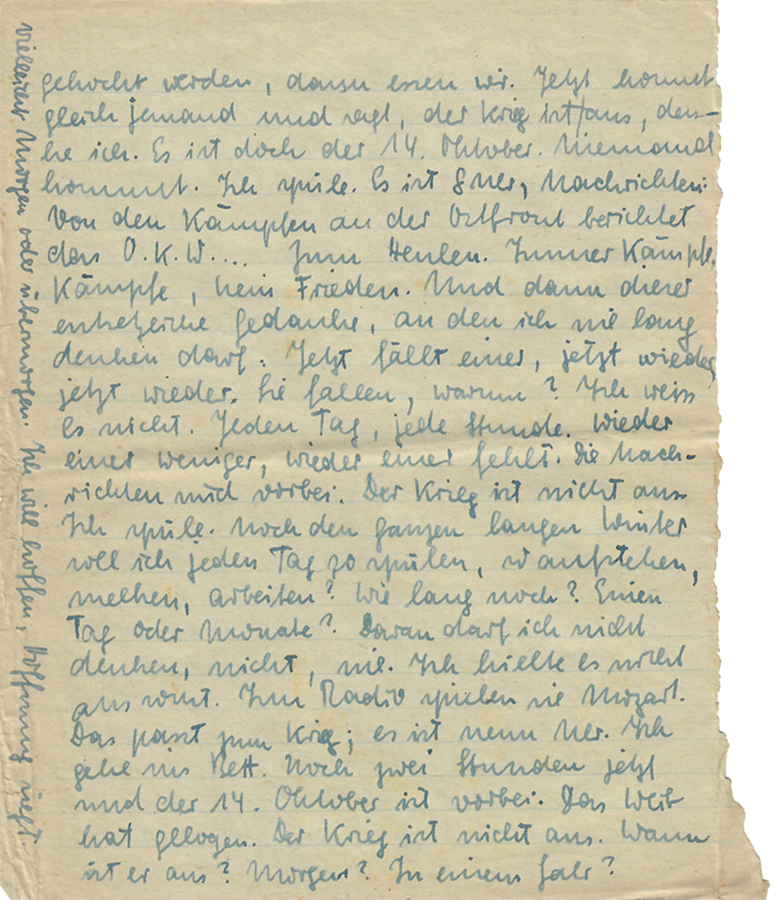

14. Oktober 1943: Hannelore Wolf macht literarische Fingerübungen

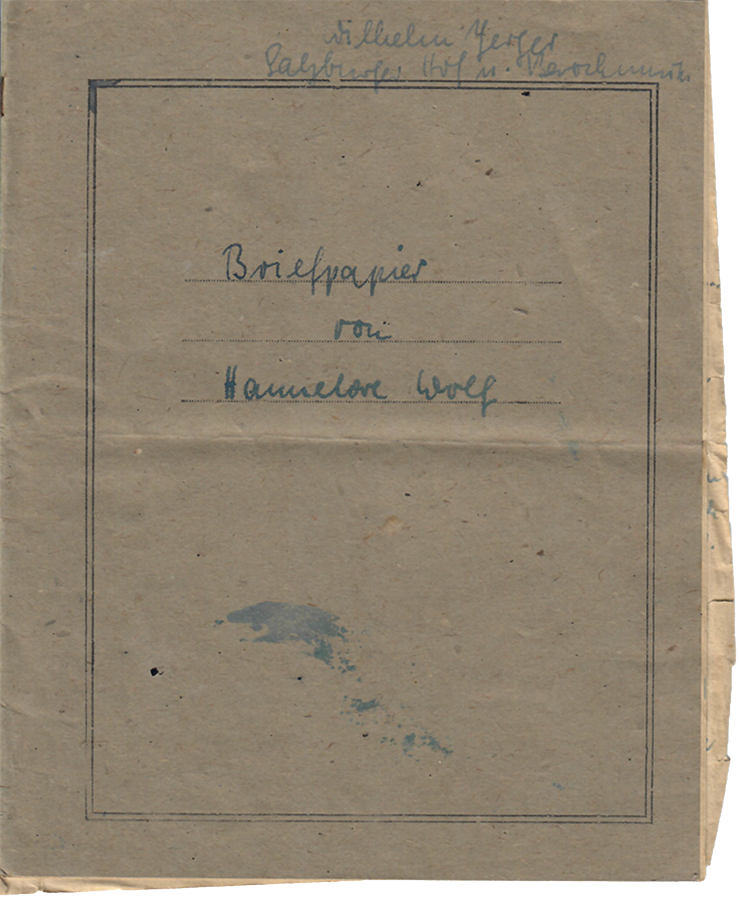

In diesem alten Schulheft notiert Hannelore Wolf ihren Rückblick auf den 14. Oktober 1943.

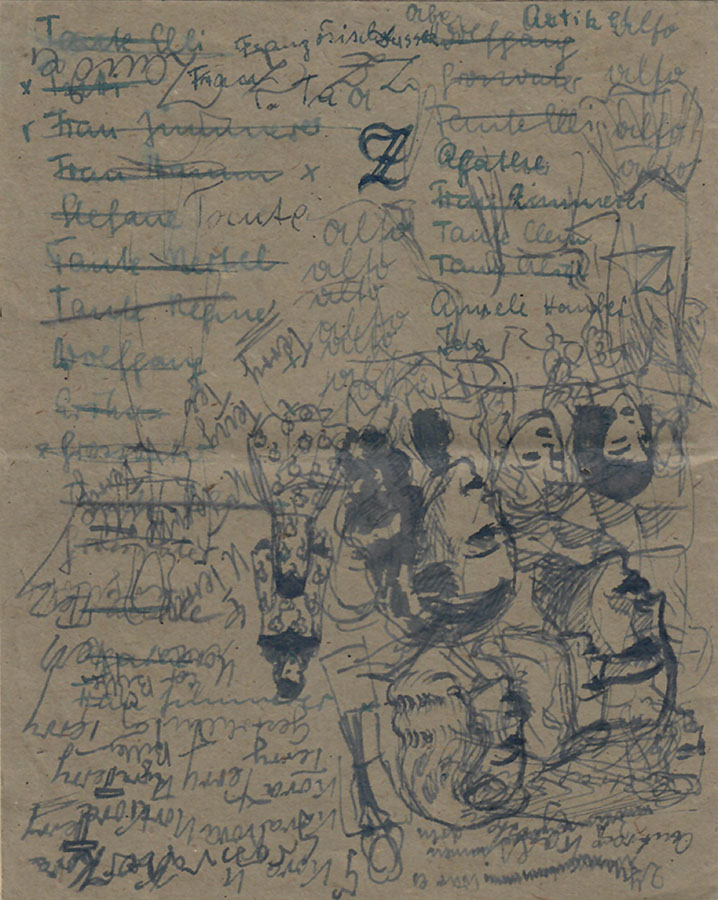

Das Kalenderblatt vom 14. Oktober 1943 liegt in einem Schulheft minderster Qualität. »Briefpapier von Hannelore Wolf« steht auf dem Heft. Auf der Rückseite hat das Mädchen seine Briefschulden vermerkt und die erledigte Korrespondenz durchgestrichen. Auf der letzten im Heft verbliebenen Doppelseite notiert die 17jährige mit erkennbar literarischem Anspruch ihren Tagesrückblick. Seit drei Monaten leben die Heranwachsenden inzwischen bei der Obertürkheimer Weinbauernfamilie Ruoff; ihr Arbeitsalltag ist hart, die Aussichten sind finster, die Hoffnung bleibt groß.