Hannelore Wolf geht im Herbst 1951 gut gelaunt auf die Reise ihres Lebens

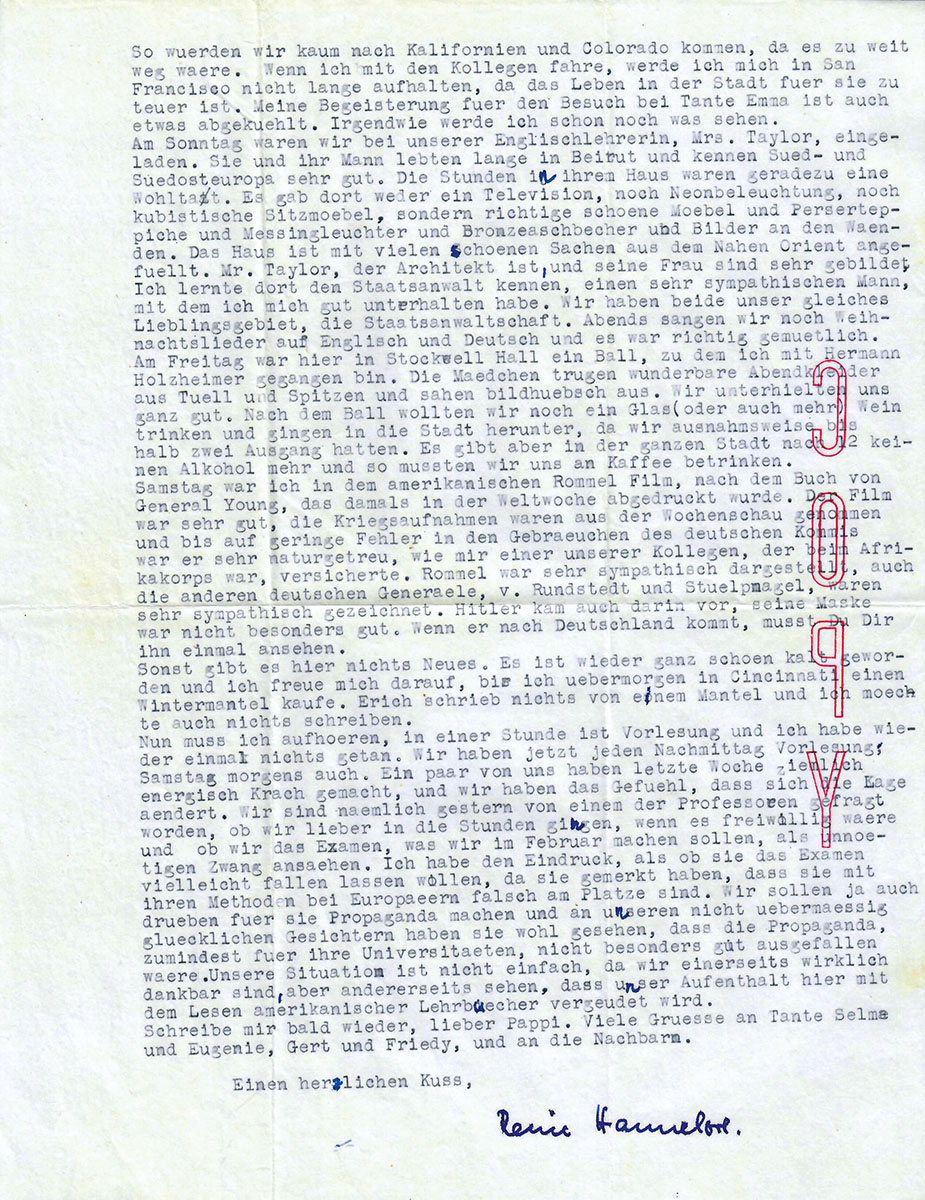

Auf dem Pier in Hoek van Holland, 9. September 1951

»Allein die Schiffsreise im September 1951 war schon ein unglaubliches Abenteuer.«

Mit fremdem Blick im fernen Land

Nachdem Hannelore Wolf im Juli 1950 die erste juristische Staatsprüfung abgelegt hat, erfährt sie von einem Stipendium, das Jura-Absolventen zu einem sogenannten »Redemocratisation-Programm« für ein halbes Jahr in die USA einlädt. Sie bewirbt sich sofort:

Und da hab ich mich gemeldet und bin wunderbarer Weise angenommen worden, obwohl mein Englisch eher spärlich war.

Zusammen mit einer Gruppe junger Jura-Referendare wird sie während der nächsten Monate die Universität Ann Arbor in Michigan besuchen. Vor allem träumen die jungen Leute aber davon, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reisend zu entdecken. Die Daheimgebliebenen, das sind vor allem ihr Vater und ihr Freund, dürfen über zahlreiche Briefe und Postkarten an dem großen Abenteuer teilhaben.

In Hoek van Holland wurden wir auf dieses Schiff geladen, die »Anna Salén«. Ich hatte noch Glück, ich schlief in einem Raum mit insgesamt 15 Mädchen. Natürlich gab es mehr männliche Referendare als weibliche, und die waren richtig in den Laderäumen untergebracht. Dann gab es auf dem Schiff noch eine ganze Menge junger Frauen, Amerikanerinnen oder auch deutsche Mädchen, die einen Ami geheiratet hatten und mit diesem Schiff rübergebracht wurden. Es war also ein ganz junges Publikum, ich möchte mal sagen, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Wir schliefen in Stockbetten, und es war an Enge und Primitivität nicht zu überbieten.

Für 150 Mädchen hatten wir ganze drei Waschbecken. Da hab ich mich nochmal gewaschen in Southampton und dann nicht mehr, weil es so schrecklich aussah in diesem Waschraum, dass einem schon schlecht wurde, wenn man nur reinkam. […] Das Schiff hatte vier Maschinen und eine davon hat schon in Hoek von Holland nicht mehr funktioniert. In Southampton war ein weiterer Halt, und dann sind wir in den Herbststürmen über den Atlantik gefahren, ich weiß gar nicht, ob wir in Neufundland noch einen Halt gemacht haben – also es war wirklich eine entsetzliche Reise. […] Ich weiß nicht, wie hoch die Windstärke war, aber ziemlich an der oberen Grenze. Wenn man draußen war, musste man sich an einem Seil festhalten und hatte entweder einen Berg Wasser über sich oder ein tiefes Tal von Wasser unter sich. So ging das die ganze Zeit. Wir waren elf Tage unterwegs. Anderen ist es ähnlich schlecht ergangen wie mir, einer meiner Kollegen wurde jeden Tag von seinen Kojennachbarn an Deck getragen, der war so krank, der konnte nicht mal mehr laufen. Ich habe mir damals geschworen, nie wieder freiwillig eine Seereise zu machen. Es gab aber auch welche, denen haben diese Herbststürme gar nichts ausgemacht, die haben nachts auf den verschraubten Eisenböden getanzt, die ganze Nacht herrschte ein ohrenbetäubender Krach, wenn die Coca-Cola-Flaschen von einer Seite des Schiffs auf die andere rollten. Nachher haben wir erfahren, dass das Schwesterschiff der Anna Salén im chinesischen Meer untergegangen ist.

Als wir in New York ankamen, hatten wir einen blinden Passagier dabei. Der ist vor dem Hafen ins Wasser gesprungen, wurde allerdings rausgefischt und musste wieder zurück nach Deutschland. Man konnte ja nicht einfach vom Schiff runtergehen, sondern musste Pass- und Visakontrolle über sich ergehen lassen. Wir lagen in der Nacht noch draußen vor der Stadt, sind an der Reling gestanden und waren so hingerissen von der Skyline und überhaupt von dieser Stadt, denn damals, im Herbst 1951, lag Deutschland noch weitgehend in Trümmern, der Aufbau hatte nach 1948 erst langsam eingesetzt. Das hier in New York war für uns wie ein Märchen: man sah die Lichter der Autos, diese ununterbrochenen Lichterketten und die beleuchteten Wolkenkratzer. Am andern Morgen wurden wir ausgeschifft. […]

Hannelore König in ihren Erinnerungen

Undatierter Brief

Ich kam nach Ann Arbor in Michigan in der Nähe von Detroit. Ann Arbor hatte eine berühmte Law School und eins dieser wunderbaren Universitätsgelände mit roten, efeubewachsenen Backsteingebäuden, die in herrlichen Parks gelegen sind, also nicht eine moderne Hochschule, sondern eine, die noch das klassische Bild einer Universität geboten hat. Wenn man von einer so kaputten Universität wie Freiburg kam, dann erschienen einem diese Gebäude wie der Buckingham-Palace mit ihrer schönen eleganten Ausstattung.

An ihren Erlebnissen im fernen Amerika lässt Hannelore Wolf die Daheimgebliebenen in Form umfangreicher Reiseberichte im Durchschlagsystem teilhaben. Bemerkenswert ist der unbestechliche wache Blick der Briefschreiberin und ihr Mut zur eigenen Meinung, außerdem Humor und Selbstironie.

Vom amerikanischen Rechtssystem hält sie nicht besonders viel:

[…] Außerdem ist ungefähr das Einzige, was wir von dem Amerikanischen Recht lernen können das, dass wir froh sein können, es nicht zu haben. Im Verhältnis zum Recht des europäischen Kontinents ist es, wie die Professoren selbst zugeben, geradezu archaisch. Gesetze gibt es kaum, alles Recht besteht aus Fällen, die vor langen Jahren einmal entschieden worden sind und die man lernen muss. Mit der Logik ist es nicht weit her, über dem Eingang der Law School steht auch: Recht ist nicht Logik, sondern Erfahrung. Für uns ist es manchmal, als wenn ein moderner Arzt lernen sollte, einen Blinddarm mit dem Steinbeil zu operieren. Wir würden uns natürlich lieber das wirkliche Leben ansehen, und wir könnten auch mehr lernen. Das einzige, was an Reisen vorgesehen ist, ist eine Fahrt nach Detroit, aber Sonntags, damit wir keine Vorlesungen versäumen. […]

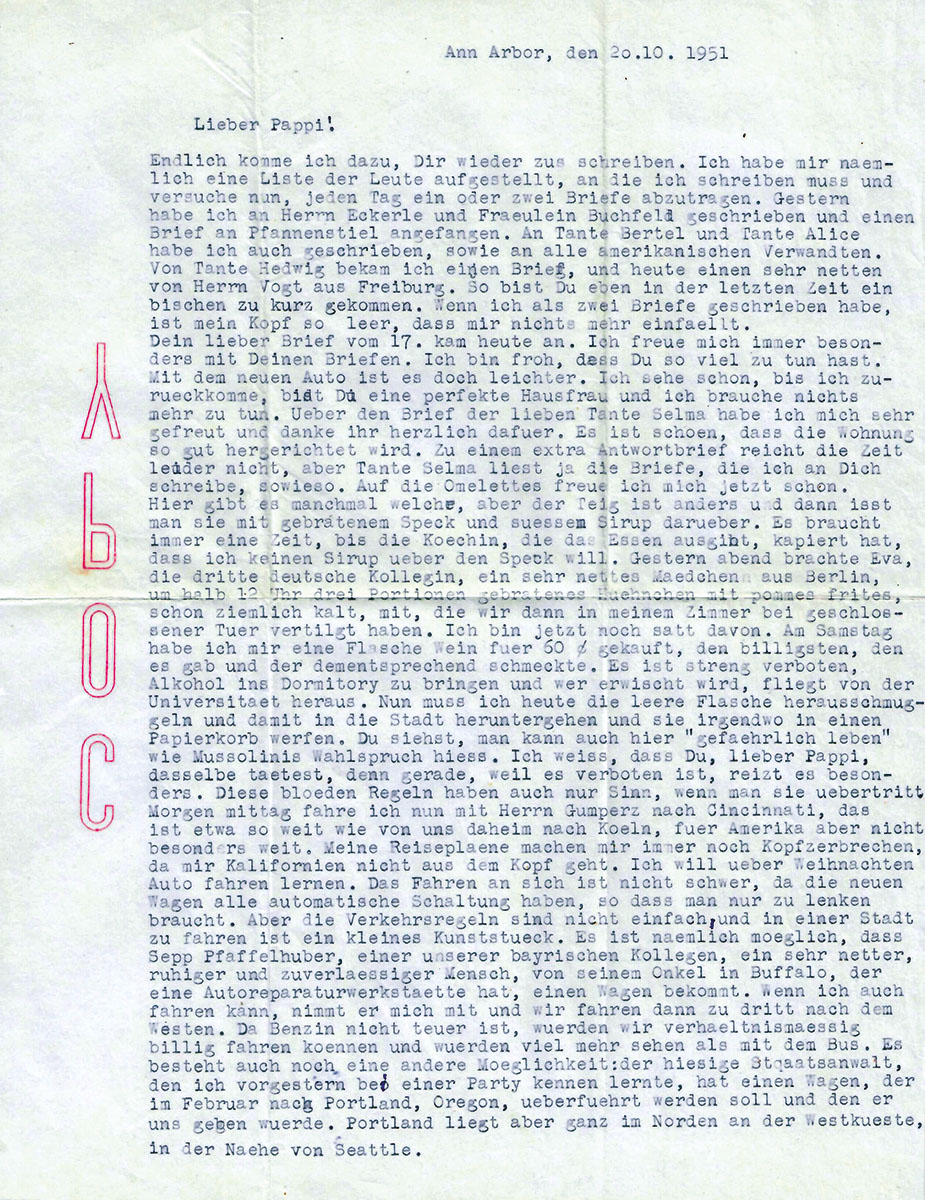

Stockwell Hall, Girls Dormitory, University of Michigan, Capacity 350 girls, Ann Arbor, Michigan.

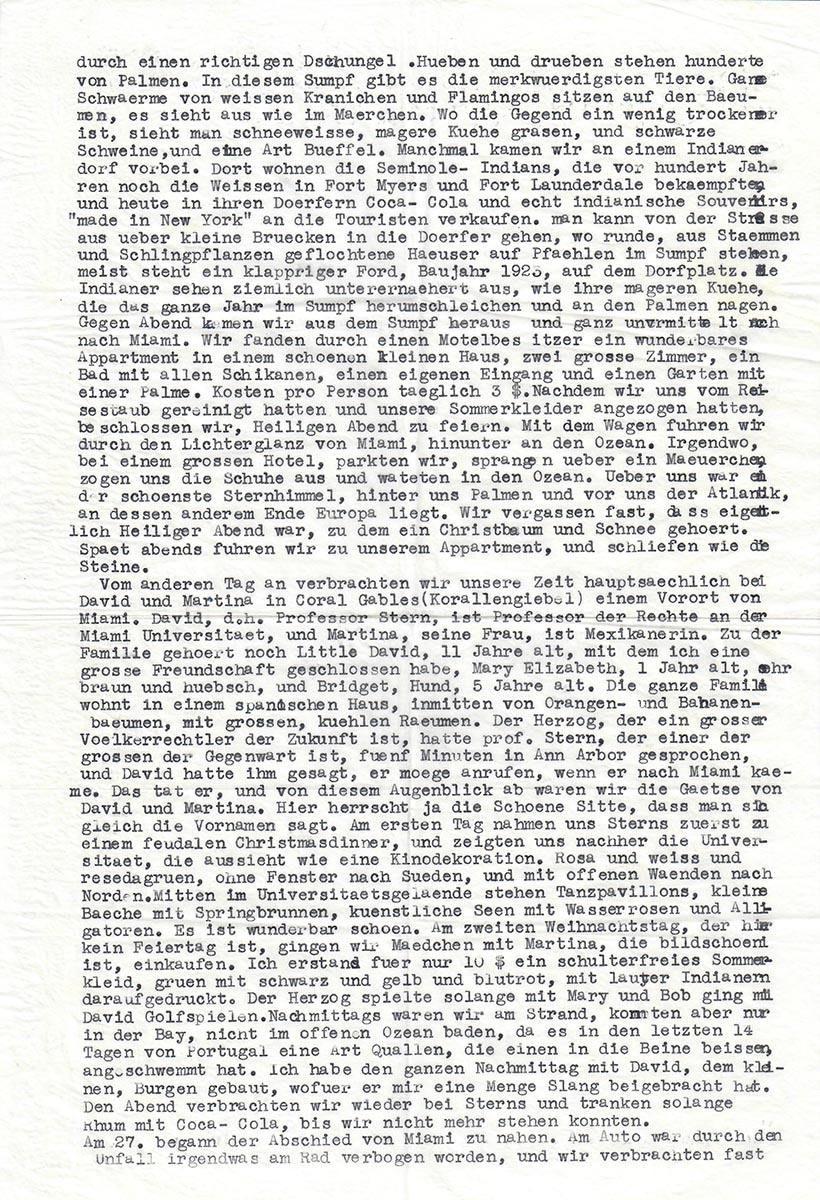

Die deutschen Studenten mit dem sie betreuenden Professorenpaar Mr. und Mrs. Wright (in der Mitte)

Maryland Wilson, Herbst 1951

»Hannelore, you are a social butterfly!«

Die Stipendiatinnen werden in einem so genannten »Dormitory« untergebracht, einem für deutsche Verhältnisse luxuriösen Wohnheim für Studentinnen.

Wir drei Mädchen wohnen in einem Dormitory, das ist eine Art Heim für die wohlhabenden Studentinnen. Ich habe ein Einzelzimmer mit Bettcouch, Schreibtisch, Sessel, Frisiertisch, großem Wandschrank und Stehlampe. Die Waschräume sind sehr bequem, alles aus Marmor. Man nimmt morgens und abends einen Shower – Dusche. Ich werde hier gar nicht mehr schmutzig, sondern komme mir so sauber vor wie ein Meerschweinchen. Alles ist entsetzlich hygienisch, im Wasser ist soviel Chlor, dass man es fast nicht trinken kann. Ich habe geradezu Sehnsucht nach richtigem Dreck. Aber dafür haben sie hier kein Verständnis. Das Wort »dangerous« spielt hier eine große Rolle, die Leute leben in ständiger Furcht, es könnte ihnen irgendwas zustoßen. Aus Angst, sich zu erkälten, heizen sie wie wahnsinnig. Ich habe im Augenblick, obgleich es draußen schon schön kalt ist, beide Fenster offen und es ist mir viel zu warm. Bis vor drei Tagen hatten wir 95 Grad Fahrenheit, das sind etwa 35 Grad Celsius im Schatten. Dazu war es stickig feucht, der berüchtigte Indian Summer. Dazu wurde geheizt! Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so geschwitzt. In den Zimmern brennen die Lampen den ganzen Tag, auch wenn es hell ist. Wenn man den Schalter dreht, schauen einen alle komisch an und machen das Licht wieder an.

[…] Das Merkwürdigste ist die amerikanische Moral, die verstehe ich überhaupt nicht. Das Liebesleben spielt hier eine überragende Rolle, aber ich habe manchmal den Eindruck, als gäbe es gar keines. Für das Kennenlernen gibt es heilige Regeln. Man darf ein Mädchen nicht gleich küssen, wenn man sie aber bei der dritten Begegnung nicht küsst, ist sie böse. Man geht auch nicht miteinander spazieren, sondern ins Kino oder in den Drugstore (dort gibt es Aspirin, Lippenstift, Coca-Cola und was zu essen), also immer unter die Leute. Sowie man unter Leuten ist, benimmt man sich so, wie wir uns benehmen, wenn wir allein sind.

Die deutschen Austauschstudenten sind wesentlich älter als die amerikanischen Kommilitonen, die das streng verschulte System an der Law School gewöhnt sind – Konflikte bleiben nicht aus. Aber zunächst einmal genießen die jungen Deutschen das unkonventionelle Partyleben:

Gestern hatten wir wieder eine Party. Ich bin fast keinen Abend zuhause. Wir waren bei der netten Dame in Ypsilanti, die zwei Jahre in Oberstdorf war und sehr davon schwärmt. Wir hatten wieder Schneck dabei und zwei unserer nettesten Bayern und müssen auf die Leute einen fantastischen Eindruck gemacht haben, denn heute haben sie angerufen und uns auf übernächsten Samstag wieder eingeladen. Bei diesen Partys geht es »very informal« zu. Wir saßen alle im Keller. Dort gab es Unmengen Bier […] und Keks mit Schinken und Käse, dazu Erdnüsse und Essiggurken. Die Zusammenstellungen sind oft sehr merkwürdig. Zwischen Bierflaschen, Rasenmäher, Waschmaschine und alten Sesseln haben wir bis 12 Uhr nachts gefeiert. Man hat dabei immer das angenehme Gefühl, seinen Gastgebern nicht soviel Arbeit gemacht zu haben.

Unsere Jungens machen auf die Amerikanerinnen schwer Eindruck, Schneckenburger scheint es mit seiner melancholischen Miene und seinem Pferdelachen der Tochter des Hauses angetan zu haben. Meine Flurälteste, Maryland Wilson, hat uns dort eingeführt. Sie erzählte mir gestern, dass ihre Familie mit zu den ältesten Amerikanern gehört (abgesehen von den Indianern, die aber hier wie im zoologischen Garten gehalten werden und eher als Sehenswürdigkeiten für Touristen denn als Amerikaner angesehen werden). Sie sind seit 1620 in Südkarolina ansässig, irgendwer von ihren Vorfahren war sogar mit auf der Mayflower, worauf sie merkwürdigerweise nicht sehr stolz ist. Sie haben vom König von England Land bekommen. Gestern trug sie einen schottisch karierten Rock mit einem Karo, was bloß ihre Familie tragen darf. Die alten schottischen Familien haben nämlich statt einem Wappen ein bestimmtes Karomuster und erhielten das Recht dazu vom König. Statt dem Gotha gibt es dort ein Buch mit Stoffmustern. Ist das nicht merkwürdig? Ich muss für heute aufhören, ich muss nämlich schon wieder zu einer Party.

Noch Jahrzehnte später erinnert sich Hannelore König an die »Flurälteste«:

Für meine Begriffe war Maryland eine ältliche Jungfer, etwa 33 oder 34 Jahre alt, sie trug Nerzmantel […]. Ich hatte viele Verabredungen und bin am Samstagabend mit irgendwelchen amerikanischen Studenten ausgegangen. Wer zu spät kam, musste klingeln. Dann hat sie mich sehr strafend angeguckt: »Hannelore, you are a social butterfly!« – das war ein ganz vernichtendes Urteil.

Zunächst registriert HW die kulturellen Unterschiede und fühlt sich in Gesellschaft anderer Europäer am wohlsten. Am 15. Oktober 1951 schreibt sie an den Vater:

Am besten unterhalte ich mich immer mit einem italienischen Journalisten aus Neapel, der die Amerikaner nicht ausstehen kann und sich nach Europa, ohne Badewannen und Kühlschränke, aber »mit Gemüt«, zurücksehnt. Es ist ganz merkwürdig, so groß in Europa die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind, so verschwinden sie völlig, wenn sich Europäer in Amerika treffen. Von Helsinki bis Neapel denkt jeder dasselbe.

[…] An fremden Ländern sind sie [die Amerikaner], glaube ich, nicht sehr interessiert. So können die wenigsten Amerikaner, auch wenn sie jahrelang in Deutschland waren, kaum ein paar Worte Deutsch und wollten es auch gar nicht lernen. Die wenigsten Studenten sprechen eine Fremdsprache, weder Französisch noch Latein. Wenn sie Latein sprechen, so versteht man es nicht, da es ihnen tatsächlich gelungen ist, durch ihre Aussprache des Lateinischen eine völlig neue Sprache zu schaffen.

Auch gibt es naheliegende kulinarische Verwicklungen, außerdem reizt die Juristin das Verbotene mächtig. Am 20. Oktober 1951 schreibt sie an ihren Vater:

Auf die Omelettes freue ich mich jetzt schon. Hier gibt es manchmal welche, aber der Teig ist anders und dann isst man sie mit gebratenem Speck und süßem Sirup darüber. Es braucht immer eine Zeit, bis die Köchin, die das Essen ausgibt, kapiert hat, dass ich keinen Sirup über den Speck will. […] Am Samstag habe ich mir eine Flasche Wein für 60 c. gekauft, den billigsten, den es gab und der dementsprechend schmeckte. Es ist streng verboten, Alkohol ins Dormitory zu bringen und wer erwischt wird, fliegt von der Universität heraus. Nun muss ich heute die leere Flasche herausschmuggeln und damit in die Stadt heruntergehen und sie irgendwo in einen Papierkorb werfen. Du siehst, man kann auch hier »gefährlich leben« wie Mussolinis Wahlspruch hieß. Ich weiß, dass du, lieber Pappi, dasselbe tätest, denn gerade, weil es verboten ist, reizt es besonders. Diese blöden Regeln haben auch nur Sinn, wenn man sie übertritt.

Spannender als die Vorlesungen findet Hannelore Wolf die Ausflüge in Irrenanstalt und Gefängnis – endlich einmal »richtige Amerikaner«. In ihrem Brief vom 30. Oktober 1951 berichtet sie von diesem Erlebnis:

Heute haben wir einen recht interessanten Tag verlebt, unter richtigen Amerikanern. Wir waren nämlich im State Mental Hospital und im Federal Correctional Institute, also im Irrenhaus und im Gefängnis. Es war in gewisser Hinsicht geradezu eine Wohltat, einmal andere Gesichter zu sehen als diese in Milch gekochten Vergissmeinnichts hier. Das Bild dort passt zwar schlecht in die Bilderbuchwelt hinein, die sich die Mädchen hier zusammengesetzt haben und in der es bloß »study«, Examen, boyfriends, Lockenwickel und Coca-Cola gibt und in der die bösen Dinge bloß in Büchern oder allenfalls im schrecklich gefährlichen Europa passieren. Ich kann niemand sagen, wie mir die Gesellschaft hier langsam auf die Nerven fällt. Meine Kollegin Paula pflegt die Mädchen ab und zu zu schockieren; so fing sie neulich bei Tisch ein Gespräch über die unehelichen Besatzungskinder in Deutschland an. Die Wirkung war wunderbar, alles versank in tiefes Schweigen und starrte verlegen auf die Teller.

Wir sind also heute Morgen mit dem Uni-Bus nach Ypsilanti gefahren, wo sich das oder vielmehr eines der Staats-Irrenhäuser von Michigan befindet. Es hat über 4.000 Insassen […]. Die Irrenhäuser in Michigan fassen insgesamt 30.000 Kranke, für eine Bevölkerungszahl von 5 Millionen ziemlich viel. Das Irrenhaus ist ein riesiger Gebäudekomplex, viel größer als Reichenau. […] Niemand kann ins Irrenhaus eingewiesen werden ohne einen sogenannten »ordentlichen Rechtsprozess«, d.h. zwei ärztliche Zeugnisse über seine Krankheit müssen einem Probate-Court vorgelegt werden, der dann die Einweisung beschließt. Wer einmal drin ist, kommt auch nicht mehr so schnell heraus. Er wird zwar nach bestimmter Zeit immer einmal wieder getestet, aber dabei bleibt es auch. Sollte er unglücklicherweise bei seiner Einweisung nicht schon verrückt sein, so wird er es bestimmt dort. Mir haben die 4 Stunden gereicht. Wir wurden durch die Aufenthaltsräume der ganzen Frauenabteilung geführt, von den leichtesten Fällen bis zu den schlimmsten. Schon der Anblick dieser Räume ist beelendend. Gekachelte Wände, in der Mitte ein paar große Tische, an den Wänden Bänke, auf denen die Unglücklichen sitzen und liegen. In der leichteren Abteilung hatten sie einen Television-Apparat, der sogar Normale zum Wahnsinn treiben kann. Merkwürdigerweise haben sie die Kinder nicht getrennt, es waren einige kleine Mädchen und Jungen da. Frau Curtis Wright, die Gattin unseres engelgleichen Betreuers, die dort Ärztin ist, sagte uns, dass sie das extra machen, da die Kinder sich dort eine Art Wahleltern aussuchen und es besser für sie wäre. Ich weiß nicht recht. Auf den Stationen für die Kränkeren sieht es dann schrecklich aus. Manche Frauen sitzen den ganzen Tag auf der Treppe und starren nur vor sich hin, eine ganz alte Frau stand immer in einer Ecke und kämmte sich, eine andere bekreuzigte sich unentwegt. Das tut sie seit acht Jahren. Manche sprachen ganz vernünftig mit uns und freuten sich, einem etwas erzählen zu können. Eine sehr elegante Dame aus Detroit bat mich, ihrem Rechtsanwalt dort auszurichten, dass sie gesund sei. Ihr Mann ist einer der Direktoren von General Motors. Eine andere stürzte auf mich zu und sagte mir, es sei verfassungswidrig, sie hier festzuhalten, da sie Bürgerin der USA sei. Ihre Rechtskenntnisse waren erstaunlich.

Die Wirkung des Erscheinens von 15 jungen Männern war verblüffend. Manche konnten sich der Umarmungen seitens der Patientinnen kaum erwehren. Viele von ihnen sind recht gut aufgemacht, die meisten sind angemalt und haben rotlackierte Nägel. Daneben gibt es aber auch ganz abgerissene. Schrecklich ist der Gedanke, dass hier Leute drunter sein können, die gar nicht verrückt sind und es erst da werden. […] Am ganzen Hospital haben sie bloß 9 Ärzte, jeder Arzt hat 700 Kranke zu betreuen. Man kann sich ausrechnen, wie viel Zeit da für den einzelnen Patienten bleibt. Am erfreulichsten, soweit man davon überhaupt reden kann, war der Blick in das Gebäude der Beschäftigungstherapie. Die Kranken haben dort Malerateliers, Bildhauerateliers, Webstühle, und alle Arten von handwerklichen Werkstätten. Die Gemälde sind teilweise wundervoll, ein ehemaliger Kunstprofessor hat ein paar Flusslandschaften gemalt, die von Renoir sein könnten, eine Lehrerin wunderschöne Pastelle. […] In der Web-Abteilung werden Teppiche hergestellt, ich sah einen in Blau, Schwarz und Gold, für den ich mein Monatsgeld hergegeben hätte, wenn ich ihn hätte kaufen können. Frauen und Männer sind dort zusammen, das scheint ihnen gut zu tun. In der Schreinerabteilung waren lauter sehr nette Männer, ein alter Opa machte Schaukelpferde für Kinder, die er mir ganz stolz zeigte, ein anderer kleine Wagen, ein Mann aus Warschau sehr schöne Stühle. Einen aus Heidelberg trafen wir auch, der sich schrecklich freute, Deutsch reden zu können und mit dem wir uns lange unterhalten haben. Es fällt schwer, zu glauben, dass diese Leute geisteskrank sein sollen, denn sie machen einen ganz vernünftigen Eindruck und man kann sich durchaus mit ihnen unterhalten. Ich fragte Frau Wright, warum die Familien diese harmlosen Leute nicht heim nehmen, da sie ja niemand was tun und lieb und nett sind. Sie sagte mir, dass das in Amerika nicht möglich sei; jeder habe mit sich selbst zu tun und keine Zeit, sich um kranke Verwandte zu kümmern. Sie hätten kein Gefühl dafür. Wenn jemand krank ist, kommt er sofort ins Krankenhaus, damit hat die Familie ihre Pflicht erfüllt.

Im November 1951 kommt es endlich zur ersten, sehnsüchtig erwarteten Reise, zusammen mit John Gumperz, dem Sohn einer befreundeten Auswanderer-Familie, fährt Hannelore Wolf von Ann Arbor nach Cincinnati; dort gibt es erste Berührungen mit Schwarzen, die hier, wie natürlich auch in den weiteren Briefen »Neger« genannt werden, damals die politisch korrekte Bezeichnung; so berichtet sie am 25. November 1951:

Gestern Abend sind John und ich […in] ein finsteres Nachtlokal [gegangen], den Cotton Club im schwarzen Viertel. Wir waren außer einem Paar die einzigen Weißen unter mehr als hundert Farbigen. Das ist auch ein komisches Gefühl. Das Lokal war fast dunkel, an den Wänden waren ganz alte Tapeten, die Decke war mit dunkelrotem Stoff bezogen, und überall standen Neger herum mit den Händen in den Hosentaschen und starrten einen an. Auf dem Podium spielte eine Negerkapelle Jazzmusik, aber wie. Da können unsere Kapellen alle einpacken. Einer war ganz schwarz und etwa zwei Meter lang und rollte immer mit den Augen. Die Musik war so, dass man überhaupt nicht stillsitzen konnte. Die Neger, die hereinkamen, waren teilweise sehr elegant angezogen und viele sahen sehr sympathisch aus. Besonders gern mag ich die mit Brillen, sie sehen immer ungeheuer gescheit aus, viel gescheiter als brillentragende Weiße. Du hättest sie tanzen sehen sollen. Die brauchen den Jitterbug nicht in der Tanzstunde lernen, das geht ganz von allein. Um 12 Uhr begann dann eine Show (Vorstellung). Es wurde gesungen, ein ganz dürrer Mann und eine Frau, die vor Fett kaum laufen konnte, weinten zusammen ins Mikrophon. Ich verstand die Worte nicht, bloß was es bedeutete. In Ann Arbor wäre sowas todsicher verboten. Nachher kamen Bauchtänzer und Bauchtänzerinnen, die ganze Dramen tanzten. Dabei geriet das Publikum in Verzückung und feuerte die Tänzer an den entsprechenden Stellen durch unartikulierte Laute an. John meinte, dass viele von den Zuschauern hier Narkotiker seien. Mir hat es dort wunderbar gefallen, viel besser als je in dem braven Ann Arbor. […]

Die Familie Anderson aus Tallahassee, Florida

Hannelore Wolf ist eine genaue Beobachterin mit großem Sinn für Situationskomik und feinen Antennen für Diskriminierung; sie schreibt weiter:

Von hier nach A. A. kommt man durch einen Ort Temperance (Enthaltsamkeit). Die Ortsnamen sind manchmal sehr merkwürdig. Kentucky ist landschaftlich wunderbar. […] Die Farmhäuser haben mit unseren Bauernhäusern keine Ähnlichkeit. Sie sind ganz alt und wacklig, mit der Veranda, die alle amerikanischen Häuser haben, aus ehemals weißem Holz gebaut und notdürftig geflickt. Die Bauern dort heißen die Hillbillies, das heißt eigentlich Hügelwilli, hat aber die Bedeutung von Hinterwäldler. Sie sind sehr menschenscheu und schießen sich gern. Außerdem klauen sie. Es gibt schöne Hillbillysongs, ganz einfache traurige Lieder, von denen ich unterwegs ein paar gelernt habe. Wir haben mittags in einer solchen Waldtaverne eingekehrt […], wo ein paar Farmer, die ihre alten Autos draußen geparkt hatten, Bier und Coca-Cola tranken. Das «Gasthaus« bestand aus einem baufälligen Gebäude, auf der Veranda spazierten Hühner herum, und innendrin war eine Theke mit ein paar wackligen Barhockern. Alle Männer hatten ihre Hüte auf, das Zeichen des freien Mannes. Sogar der Wirt stand in Hemdsärmeln mit dem Hut hinter der Theke.

Als wir hereinkamen, wurden alle still und starrten uns an, während ich sie ebenfalls anstarrte. Dann warf einer einen Nickel in die Musikmaschine, worauf die irgendein gefühlvolles Lied zu spielen anfing, dem die Männer in ihren Rohrstiefeln, gestrickten Westen und mit den Hüten zuhörten. Es war ganz romantisch und genau so, wie ich mir den wilden Westen immer vorgestellt habe. Wir aßen ein Schinkensandwich, das uns in Papier eingewickelt gebracht wurde und Bier dazu, zu dem es kein Glas gab. Als wir weggingen, fingen die Farmer plötzlich wieder zu sprechen an. Sie schienen uns nicht besonders zu mögen. […] Mitten in dieser Parklandschaft liegt Lexington, das mit die übelsten Negerslums der Staaten hat. Wenn man diese Hütten sieht, sollte man nicht glauben, dass darin Menschen leben und Kinder groß werden können. Hier im Süden geht es den Negern sehr schlecht, sie haben extra Abteile in der Straßenbahn und können es zu nichts bringen. Mich ärgert das immer fürchterlich, besonders wenn sie ein solches Gedöns mit ihrer Verfassung und ihrer Demokratie machen. Die Neger sind nämlich nette Leute und sie haben sie ja schließlich aus Afrika geholt, sonst wären sie heut noch dort. Manchmal sage ich einer von diesen eingebildeten Südstaatlerinnen meine Meinung.

Nach dieser Reise mit John Gumpertz relativiert sie ihre Ansicht und schreibt am 26. November 1951:

Diese paar Tage Amerika (A. A. rechne ich nicht zu Amerika) haben meine Ansichten über das Land doch sehr verändert. Es gibt hier nicht nur alberne Collegegirls und junge Studenten mit Bürstenhaaren, die kein Bier trinken dürfen, sondern interessante Menschen, die wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt.

[…] Gleich muss ich in die Vorlesung. Wir dürfen jetzt schwänzen, wenn wir wollen. Wir machen den armen Professoren mit unserer Auffassung von akademischer Freiheit viele Sorgen.

27. 12. 1951 – Miami Beach. »Die neuen Kleider müssen fotografiert werden …«

Taschenkalender auf das Jahr 1951 mit Reiseeindrücken von Hannelore Wolf.

Den letzten Eintrag auf das Jahr 1951 verfasst sie nach einer märchenhaften Reise durch Florida, von der sie im Brief vom 4. Januar 1952 dem Vater berichtet. Nach einer langen Autofahrt zurück Richtung Norden setzt ihr Freund Bob Olsen sie in Columbus ab. Von hier aus nimmt sie den Bus nach Ann Arbor.

Abends 8:30 in Columbus, Ohio.

Ich bin mir noch nie so verlassen vorgekommen.

It was just a ride in a car

that’s all that it was

but oh, what it seemed to me

it was like a trip to the stars

to Heaven and Mars

‘cause you were in the car with me.

Die Reisegefährten: Sepp Pfaffelhuber, Hubert Schneckenburger, Fritz Kieffer

Die berüchtigte Tankstelle nach der Tat.

Dienstag, den 29. Januar bei Vega, Texas.

Die Räuberbraut mit ihren Kumpanen

Auf dem Rückweg nach Santa Fé. Der Himmel wird immer blauer

Blick auf die Landstraße

Sonntag, den 27. Januar 1952: Abfahrt mit Hubert, Sepp und Fritz, 16:30 nachm.

Dann kommt, sozusagen als großes Finale, ihr Briefbericht von der Reise quer durch Amerika vom 9. Februar 1952[!]. Sie überführen das Auto eines befreundeten Professors von Ann Arbor nach San Francisco.

Ich habe ganz vergessen, Dir meine Reisegesellschaft vorzustellen. Da ist zunächst Schneck, […] Aus dem meist schlecht gelaunten, anscheinend geizigen und nur von moralischen Prinzipien durchdrungenen Beamtenanwärter entwickelte sich ein verwegener Autofahrer und der gewandteste, liebenswürdigste, großzügigste Weltmann, mit dem ich sofort eine Reise um die Welt antreten würde. Ich habe mich selten in jemand so geirrt. Schneck fährt ausgezeichnet Auto, er hat die ganzen 5600 km fast allein gefahren, ohne einen Kratzer ans Auto zu bringen. Dabei fuhr er Kurven oft mit 100 Meilen, das sind 160 km/h und sein Stundendurchschnitt war meistens 90 Meilen, das sind 145 km/h. Ein paarmal (hinterher kann ich es ja erzählen) kamen wir mit knapper Not noch davon, als er zum Beispiel wie ein wildgewordener Rennfahrer durch die Kurven des Grand Canyon raste und die Haarnadeln der Rocky Mountains mit 140 km/h nahm. Trotzdem hatte ich bei ihm ein sicheres Gefühl und konnte ihn manchmal durch ein paar Worte wieder zur Vernunft, d.h. zu einer Geschwindigkeit von nur 130 km/h zurückbringen.

Unsere anderen Begleiter waren Sepp Pfaffelhuber und Fritz Kieffer. Sepp, der die Reise mit 205 Pfund antrat, verlor unterwegs vor Angst so viel, dass er schlank und schön in Los Angeles ankam. Er saß meist zitternd mit dem Kinderbett im Rücksitz und versprach, der hl. Maria eine Kerze zu stiften, wenn er sein geliebtes Bayern jemals lebendig wieder sehen sollte. Fritz Kieffer war unser Kartenleser und saß mit mir und Hubert zusammen vorne, immer versuchend, Hubert und Sepp zu versöhnen, und in den Augenblicken, wenn sogar ich vor Schreck die Augen schloss, mir seine linke Schulter als Stütze anbietend. Ich weiß nicht, wie oft ich die Watte seines Anzugs umklammert habe!

Schon in Oklahoma schnappte die Polizei Hubert zweimal. Er glaubt nämlich nicht an Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbeschränkungen, und überholte einen Polizeiwagen auf einer gelben Linie an einem Hügel mit 100 Meilen, worauf der Polizist begreiflicherweise böse wurde und uns mit heulender Sirene nachjagte. Dank Huberts gediegenem Aussehen kamen wir beide Male mit einer Verwarnung davon, waren aber doch froh, als wir Texas erreichten und die Polizei von Oklahoma uns nichts mehr tun konnte.

Sepp […] übernahm in Texas das Steuer. Er besitzt aber keinen Führerschein. Irgendwo hinter Amarillo fuhr Sepp, der Langsame, an eine Tankstation mit 70 km/h, trat auf die Bremse, um den Wagen in dem Gang zwischen Haus und Tanks zum Stehen zu bringen und die Bremse tat nicht! Du hättest das Bild sehen sollen: in dem Gang, durch den wir fuhren, stand ein Auto und fünf Männer, die in Texas alle wie Cowboys aussehen. Als sie Sepp mit 70 einbiegen sahen, sprangen sie zu Tode erschrocken auf die Seite, Sepp steuerte haarscharf an ihnen vorbei, eine Ölkanne klapperte, Fritz riss an der Handbremse und der Wagen stand. Fünf Minuten [später] war ein zwei Meter langer Mann da, der freundlich erzählte, er sei der Sheriff, wir hätten den Wagen vermutlich gestohlen und müssten mit zum Gericht.

Mich schaute er an, als wenn ich eine Räuberbraut wäre. Aus einer Wirtschaft neben dem Courthouse in Vega, Texas, holte er drei Cowboys heraus, einer davon war der Friedensrichter, der taub war und kaum schreiben konnte, und schleppte Sepp und Hubert mit in den Gerichtssaal. Durch Vorzeigen unserer Pässe mit der Empfehlung des State Department ließ er sich schließlich von unserer Ehrlichkeit überzeugen, obwohl er dauernd erklärte, hier sei Texas und das State Department der USA sei hier nicht zuständig. Glücklicherweise vergaß er darüber, Sepp nach dem Führerschein zu fragen, sagte ihm aber, dass er wegen »reckless driving« (rücksichtsloses Fahren) angeklagt sei und entweder selber auf schuldig plädieren könne oder die Nacht im Kittchen, einer Art Hühnerstall mitten in der Prärie, verbringen könne. Der arme Sepp, der fürchtete, die schönsten Jahre seines Lebens in einem Gefängnis in Texas anstatt bei den Bierfässern Regensburgs verbringen zu müssen, plädierte schuldig und legte weinend 19 $ auf den Tisch des Hauses. Daraufhin schüttelten Friedensrichter und Sheriff ihm freundlich die Hand und wir konnten weiterfahren.

Sepp, der langsame, saß völlig gebrochen mit dem Kinderbett wieder im Rücksitz, für sein ferneres Leben als reckless driver gebrandmarkt. Hubert, der von da ab Oberwasser hatte, jagte mit 90 Meilen der rettenden Grenze von New Mexico entgegen. Wir kamen uns nachgerade vor wie die internationalen Verbrecher, die mit dem Orientexpress nach Konstantinopel fahren und sich beim Überschreiten einer Grenze jedesmal freuen, dass die österreichische Polizei sie nicht mehr wegen des Mordes in Wien und die bulgarische sie nicht mehr wegen des Bankraubs in Sofia schnappen kann.

Unser erster Halt in New Mexico war in Santa Fé. Schon auf der Fahrt dorthin haben wir gemerkt, dass New Mexico mit Amerika nicht viel zu tun hat. Während sonst überall in Amerika an den Tankstationen schöne Toiletten sind, konnten wir dort trotz größter Anstrengung keine derartige Einrichtung finden. Nachts um elf Uhr, als wir schon ganz verzweifelt waren, fanden wir schließlich einen Ort, der auf der Karte als Clines Corners eingetragen war, und der aus einem Benzintank und einer Holzhütte bestand, die etwas abseits von der Straße im Finstern stand.

Mit Leuchtziffern stand das Wort Ladys darauf. Trotz meiner durch die Mängel der Orthographie bedingten Zweifel stolperte ich durch den Sand, erreichte das rettende Haus aber nicht, indem ich vorher in ein tiefes Loch fiel, in dem ein geplatzter Reifen zusammen mit einem halbtoten Hund lag. Ob ich den armen Hund noch vollends totgetreten habe, weiß ich nicht und auch nicht mehr, wie ich aus dem Loch heraus und zum Auto zurück kam. Mir war die Lust zu mexikanischen Closetts vergangen.

Vom Grand Canyon aus fuhren wir durch die Wüste nach Salome, Arizona. Arizona ist bedeutend größer als Westdeutschland, hat aber bloß 850.000 Einwohner. Kein Wunder, denn es gibt auch bloß Sand, Kakteen, Felsen und Tankstationen dort, außerdem ein paar Klapperschlangen, für die sie toll Reklame machen. Merkwürdigerweise ist entlang der Straße, Hunderte von Meilen, immer hüben und drüben ein Gartenhag, das die Wüste einzäunt. Warum weiß ich nicht, weil bestimmt niemand in die Wüste geht und in der Wüste auch nichts ist, was davonlaufen könnte. Vielleicht tun sie es, damit die Leute keine Kakteen pflücken, obwohl es auf eine nicht ankäme.

Greyhound, the friendly way to travel

Nach der abenteuerlichen Hinreise mit dem Auto geht es per Bus zurück:

Leider muss ich heute Abend wegfahren, 5 Tage mit dem Bus bis Ann Arbor.

New Yorks skyline says farewell

Trauriger Blick zurück

Und dann geht es wieder zurück – der Abschiedsschmerz ist groß. In der Erinnerungserzählung heißt es dazu:

Amerika hat mein Leben verändert. Schon angesichts der Freiheitsstatue hatte ich mir geschworen: »Nie wieder sage ich einen Titel!« Meine nächste Station im Referendariat war das Notariat Radolfzell. Da bin ich also hin und hab gesagt: »Grüß Gott, Herr Wasmer!« Und die Antwort war: »Oberjustizrat Dr. Wasmer, bitte!« Da hab ich gewusst, ich bin wieder daheim. […] Ich hatte damals so ein Heimweh nach Amerika, dass ich am liebsten zurückgeschwommen wäre, es hat mir hier überhaupt nicht mehr gefallen. Ich habe gequalmt wie ein Schlot, eine Lucky Strike nach der andern. In Amerika habe ich nur ab und zu mal geraucht, aber hier wirklich, aus Heimweh.

Zuhause angekommen reflektiert sie in einem Brief an den amerikanischen Freund ihre Emotionen.